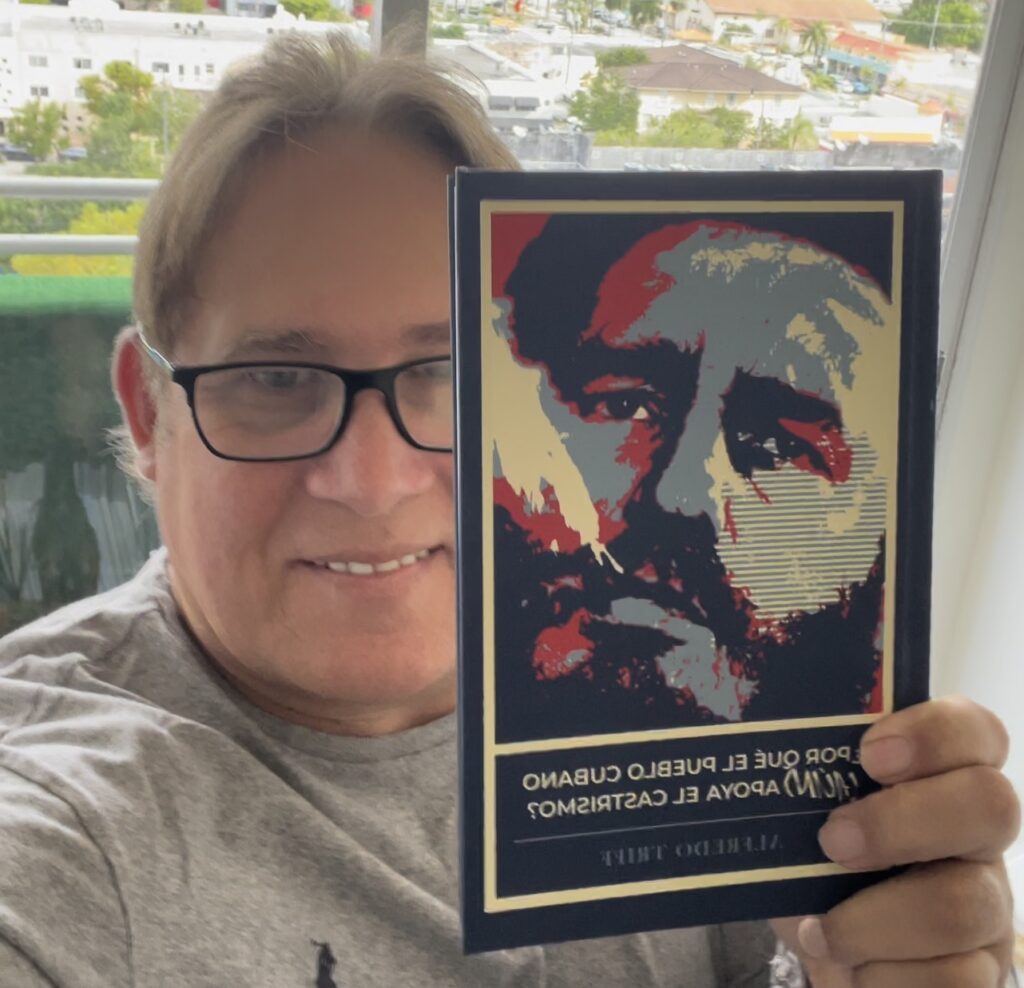

Por Ediciones Exodus

Ediciones Exodus se complace en anunciar la publicación del más reciente y esperado ensayo de Alfredo Triff, ¿Por qué el pueblo cubano (aún) apoya el castrismo?, un texto de alto voltaje intelectual que interroga con lucidez crítica y agudeza filosófica la continuidad simbólica, emocional y política del proyecto castrista en la conciencia colectiva cubana. Conformado por 160 páginas distribuidas en 28 capítulos breves, organizados en dos secciones temáticas —La invasión de los woke y Castrismo nuestro de cada día— el volumen se propone como una indagación genealógica del presente cubano y su proyección sobre el horizonte ideológico estadounidense.

Desde una perspectiva híbrida que combina la experiencia del exilio con una formación filosófica rigurosa, Triff articula una narrativa ensayística que no rehúye la complejidad ni el tono confesional, pero que tampoco cede ante la tentación del panfleto o la consigna. En su centro, el texto se edifica sobre tres pilares epistemológicos fundamentales: la realidad empírica, la concepción de esa realidad y, de modo metacrítico, la concepción misma de la concepción. Dicho de otro modo, Triff explora no solo lo que ocurre, sino cómo se interpreta lo que ocurre y quién interpreta.

El ensayo se despliega en torno a nueve grandes ejes temáticos que configuran una cartografía del pensamiento político contemporáneo, abordados desde una mirada crítica y con un estilo argumentativo que oscila entre la ironía, el rigor filosófico y la observación sociológica:

- La persistencia del apoyo al castrismo en amplios sectores de la población cubana;

- La penetración ideológica del movimiento woke en el tejido institucional, mediático y académico de Occidente;

- El paralelismo entre las lógicas de dominación simbólica en Cuba y en Estados Unidos;

- La multiplicidad de capas en la experiencia de la realidad tal como la analiza el autor;

- La noción de percepción como espacio conflictivo de interpretación ideológica;

- El efecto del exilio como lugar de reconfiguración discursiva y emocional;

- El castrismo como forma política extendida y no exclusivamente territorial;

- Las raíces antropológicas y afectivas del consentimiento ideológico al castrismo;

- Una reflexión filosófica sobre la naturaleza humana, la ideología y la autopercepción identitaria.

Desde el inicio, Triff advierte sobre el modo en que el castrismo produjo una desconexión radical entre los cubanos y su historia republicana. En este punto, el autor desmonta el lugar común del término «pseudorepública», utilizado para deslegitimar el período anterior a 1959, y lo señala como parte de un proceso de falsificación teleológica de la historia. De manera provocadora, Triff establece un paralelo con ciertas corrientes historiográficas contemporáneas en Estados Unidos que, al privilegiar una lectura «presentista» —como el proyecto 1619 frente a 1776—, caen en un reduccionismo similar, donde el pasado es juzgado únicamente por las categorías morales del presente.

El castrismo, nos dice Triff, no solo instauró un régimen totalitario, sino que sembró una profunda guerra simbólica de clases, promoviendo el odio social como motor de la historia. Este conflicto, según el autor, encuentra hoy su réplica en ciertas formas de lucha racial en el discurso público estadounidense, bajo el amparo de conceptos como la interseccionalidad o el identitarismo, los cuales —en su opinión— imponen una forma de determinismo victimista que reduce a los individuos a categorías estáticas de opresión.

En este marco, el ensayo traza una crítica de los nuevos lenguajes del poder cultural: el miedo inducido al futuro, la estetización del colapso, la emergencia del «catastrofismo climático» como herramienta de movilización emocional y política. Según Triff, estos discursos han sido instrumentalizados para construir una narrativa globalista de urgencia que justifica el ataque frontal al capitalismo liberal y promueve una deriva tecnocrática de corte neosocialista.

Asimismo, el autor no elude un examen autocrítico del anticastrismo histórico cubano, particularmente en su desplazamiento hacia una izquierda progresista que, paradójicamente, reproduce los valores y formas de pensamiento que originaron el castrismo. Este giro, dice Triff, ha culminado en la adopción de nociones como la «equidad» —frente a la igualdad de oportunidades basada en el mérito— y el rechazo a la idea misma de «libertad» como principio fundacional de la república.

El ensayo también confronta las nociones contemporáneas de «privilegio blanco» y analiza cómo ciertos sectores del exilio cubano, al interiorizar esas narrativas, se han distanciado de su propia historia de lucha contra el totalitarismo, cayendo en una forma de autodenigración simbólica. Triff incluso recupera una lectura crítica de Marx, insinuando que algunas de sus formulaciones pueden haber estado influenciadas por un complejo de inferioridad racial en su relación con Ferdinand Lassalle.

En la segunda parte del libro, el análisis se desplaza hacia la dimensión ecológica y climática del discurso contemporáneo, cuestionando los consensos supuestamente incuestionables sobre el calentamiento global, los modelos de proyección climática y la demonización del CO₂. Triff propone una mirada escéptica pero no negacionista, y alerta sobre las consecuencias psicológicas del alarmismo climático en las generaciones jóvenes.

Uno de los pasajes más alegóricos y potentes del ensayo es la historia del loro verde que, frente al juicio despectivo de un loro blanco, encuentra el coraje para hacer valer su propia voz. Esta fábula ejemplifica la necesidad de defender la libertad de expresión frente a la creciente censura disfrazada de inclusión, y reivindica la disidencia como forma de dignidad.

El cierre del libro es una recuperación emotiva y documentada de la Cuba de las décadas de 1950 y 1960, sus niveles de desarrollo económico y su potencial truncado por la revolución. Se explora el modo en que la voz del líder revolucionario se convirtió en una omnipresencia que moldeó el imaginario del pueblo hasta convertir el discurso oficial en una forma de realidad subjetiva. En este sentido, la figura del líder no solo encarna el poder, sino también la hipnosis colectiva.

El ensayo culmina con una reconstrucción simbólica de la Cuba socialista de los años setenta a través de la historia de J., un personaje kafkiano que intenta atravesar una puerta que representa la legalidad, la justicia y la esperanza. El protagonista enfrenta una estructura burocrática hostil, absurda e inescrutable, que le impide acceder a su derecho. Esta alegoría finaliza con una imagen demoledora: la puerta se cierra antes de que J. pueda cruzarla, sellando así una odisea sin desenlace y proyectando una metáfora precisa de la frustración ontológica que representa el castrismo.

Con ¿Por qué el pueblo cubano (aún) apoya el castrismo?, Alfredo Triff ofrece una de las intervenciones más originales y provocadoras del pensamiento cubano contemporáneo, no solo por la contundencia de su análisis, sino por la honestidad intelectual con la que plantea preguntas difíciles en un tiempo que tiende a cancelar toda disidencia. Su obra se inscribe con fuerza en el campo de los estudios postotalitarios, proponiendo una lectura transversal que articula el pensamiento político, la teoría cultural, la filosofía de la historia y la psicología de masas.

También te puede interesar

-

La democracia en jaque: lecciones de la polarización estadounidense para Europa

-

El desafío de la polarización: revisitando el fanatismo y el extremismo en la política estadounidense con la lente de Morris Fiorina

-

El crítico de arte (con y sin sombrero)

-

Denis Fortún presenta «Alma vieja»

-

Juan Benemelis y la historia después de la caída del muro de Berlín