Por El Coloso de Rodas

El cerdo no aparece como una criatura vulgar destinada al matadero ni como una presencia menor en los establos de la historia. Surge más bien como un símbolo complejo y perturbador, capaz de condensar los excesos de la cultura, los tabúes de la religión, las metáforas de la literatura y las ambigüedades de la filosofía. Tomás Macho, en una obra que recuerda por su ambición a Así habló Zaratustra aunque con un giro subversivo, elige al puerco como emblema del pensamiento. En lugar del superhombre nietzscheano coloca al cerdo en el centro del lenguaje y de la imaginación, como si en sus gruñidos y en su grasa se encontrara la clave de una antropología olvidada.

Pocas criaturas han cargado con tantas contradicciones como el cerdo. En el judaísmo y en el islam se lo considera impuro, un animal de inmundicia que debe ser evitado. En el cristianismo su nombre se asocia con la lujuria y la gula, con la degradación del alma entregada a los placeres de la carne. Y sin embargo, en las cocinas del mundo occidental, el cerdo está omnipresente en jamones, chicharrones, longanizas, morcillas, costillas y lechones. El mismo animal que fue proscrito en nombre de la pureza se convirtió en banquete, en delicia popular y en metáfora de abundancia.

Allí se revela su primera ambigüedad. El cerdo es objeto de prohibición y de deseo al mismo tiempo. La prohibición lo transforma en tabú, y el tabú, como bien sabía Freud, intensifica el deseo. Lo comemos con una mezcla de placer y de culpa, con el goce de la transgresión y la memoria de la condena. No es solo un alimento, es también una metáfora de nuestro apetito sin límites.

El hedonismo, desde Aristipo hasta Epicuro, ha cargado siempre con sospechas. Buscar el placer y reivindicarlo como fin de la vida fue entendido casi siempre como una amenaza para el orden social. El placer corroe la disciplina, desestabiliza la moral e invita a la desmesura. El cerdo encarna esa sospecha. Animal glotón, amante del fango y despreocupado por el decoro, convierte el goce en modo de existencia. No pide permiso para comer ni para revolcarse ni para disfrutar del contacto húmedo de la tierra. Vive en el exceso y no conoce el remordimiento.

El cerdo es, en este sentido, la encarnación animal del hedonismo. No el hedonismo refinado de Epicuro, que distinguía entre placeres necesarios y superfluos, sino uno radical que no discrimina y que convierte todo en banquete. Es el hedoné en bruto, sin mediaciones. Allí radica su potencia simbólica, en recordarnos que debajo de las instituciones y los discursos, bajo los códigos y las normas, late un cuerpo que busca gozar.

La modernidad capitalista, que todo lo transforma en mercancía, halló en el cerdo un símbolo doble. De un lado, animal de la abundancia, pues nada en él se desperdicia y todo se aprovecha, desde la piel hasta los huesos, desde la grasa hasta la sangre. De ahí la célebre expresión que asegura que del cerdo se aprovechan incluso los andares. Del otro lado, animal de la obscenidad, emblema de la gula, del derroche y de la degradación. Representa la economía de lo útil y a la vez la brutalidad de lo vulgar.

La figura del cerdo desborda así lo gastronómico y penetra en lo simbólico. Es metáfora de lo que excede y de lo que se desborda. En él se refleja el goce que no conoce límites, el placer que no se mide por la contención sino por la saturación. El banquete romano, con sus orgías de carne y vino, encontraba en el cerdo a su protagonista, como si su grasa fuera la materia misma del exceso.

Los escritores, atentos siempre a los símbolos ambivalentes, no dejaron pasar la figura porcina. Kafka imaginó en su Informe para una academia a un mono que aprende a hablar para sobrevivir en el mundo humano. Macho, en cambio, nos invita a pensar en un cerdo que, sin necesidad de abandonar su animalidad, nos enseña el secreto del lenguaje.

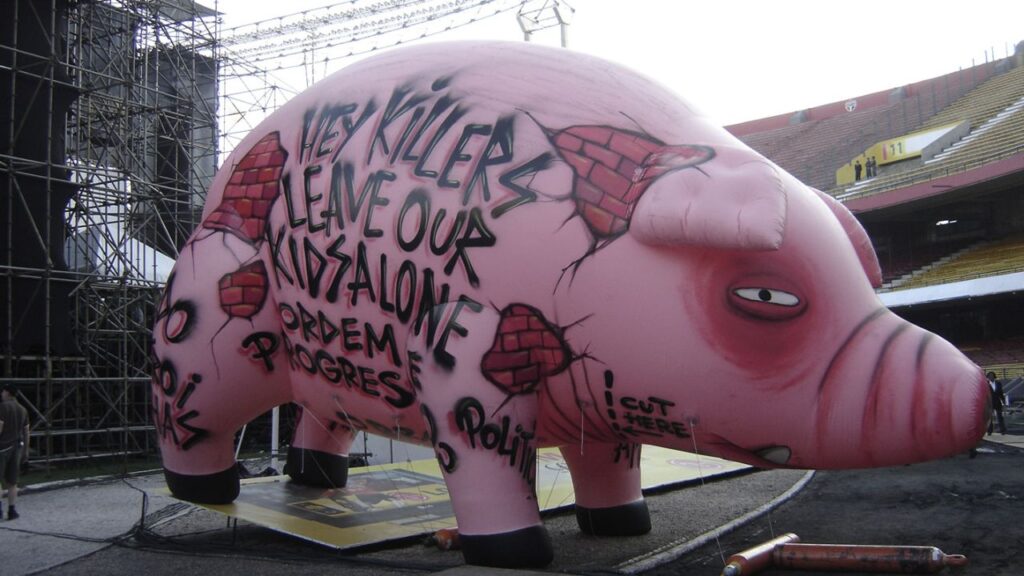

Rilke encontró en el guanajo una metáfora de lo sagrado y Saint-Exupéry en la zorra la figura de la amistad. El cerdo, en cambio, aparece como metáfora del goce sin mediación, del placer inmediato que desconcierta. Edgar Allan Poe, con su ironía oscura, afirmó que los hombres son cerdos verticales, y Gottfried Benn sentenció que la corona de la creación, el cerdo, era el ser humano. No sabemos si lo dijo con desprecio o con revelación, pero en ambos casos apuntaba a lo mismo. La distancia entre lo humano y lo porcino es más estrecha de lo que quisiéramos admitir.

Incluso la cultura popular recogió esa proximidad. En Inglaterra, a finales del siglo XVIII, el cerdo Toby se convirtió en estrella de teatro. Resolvía operaciones matemáticas, señalaba palabras escritas y hasta publicó unas memorias bajo su nombre. En ellas se insinuaba que su madre había adquirido sabiduría al mirar los lomos de los libros en una biblioteca. La anécdota, absurda y deliciosa, convierte al cerdo en escritor, en intérprete, en figura del conocimiento. No es un accidente. El cerdo, animal del goce, termina apropiándose del lenguaje humano para demostrar que la inteligencia no es monopolio de los filósofos.

El cerdo no solo incomoda por su inteligencia sino también por su proximidad fisiológica. La ciencia médica lo confirma. Los órganos porcinos son tan semejantes a los humanos que se proyecta el trasplante de corazones de cerdo a hombres. Los tatuadores practican en piel porcina porque se asemeja a la nuestra. El cuerpo del cerdo es espejo del nuestro y de ahí quizás la repulsión, pues lo que se parece demasiado suele generar rechazo.

Más allá de lo biológico, lo que inquieta es la afinidad en el goce. El cerdo come con fruición, se revuelca en el barro con deleite y se entrega al placer de lo inmediato. Esa semejanza nos desnuda. El goce que creemos exclusivo de la cultura, ya sea el arte, el erotismo o la música, está presente en el cerdo en su forma primaria. Nosotros sublimamos, él goza. Nosotros justificamos, él disfruta. Nosotros buscamos sentido, él mastica sin remordimientos.

No es casual que en la imaginería popular el cerdo se asocie con la sexualidad. El lenguaje cotidiano está lleno de alusiones. Llamar cerdo a un hombre lujurioso, hablar de porquerías para referirse a lo obsceno. El cerdo aparece como símbolo de la atracción erótica desbordada, de un deseo que no conoce límites ni pudor.

Pero más allá del insulto hay una verdad más profunda. El cerdo encarna la fusión entre lo sexual y lo alimenticio, entre la boca que come y el cuerpo que desea. Es un animal de goce total que no separa los dominios del placer. Su erotismo es su gula y su gula es su erotismo. Representa un hedonismo radical que la cultura, obsesionada con separar y jerarquizar, se esfuerza en ocultar.

El cerdo nos dice algo esencial sobre nosotros mismos. El ser humano no es solo un animal racional, también es un animal de goce. Nuestra historia cultural, con sus prohibiciones, códigos y religiones, no es más que un intento de domesticar ese exceso que nos constituye. El cerdo recuerda que debajo de la moral late el deseo y que ese deseo no pide permiso.

Tomás Macho, al elegir al cerdo como figura central de su obra, no busca redimirlo ni embellecerlo. Pretende mostrar que el pensamiento mismo está atravesado por lo porcíneo. El lenguaje, con su pretensión de pureza, está manchado de grasa. La filosofía, con su afán de trascendencia, tiene raíces en el barro. El ser humano, con su orgullo de racionalidad, comparte piel, órganos y apetitos con el cerdo.

El cerdo no es solo un animal. Es metáfora, espejo y advertencia. Nos muestra que el goce es inseparable de la vida, que no hay existencia sin placer y que el deseo es más originario que la norma. En su figura se condensan nuestras contradicciones, la pureza y la impureza, el ahorro y el derroche, el erotismo y la repulsión, la inteligencia y la estupidez.

Si Nietzsche nos invitó a pensar el superhombre como superación de lo humano, Macho nos invita a pensar el supercerdo como reconocimiento de lo humano en su raíz más material. No se trata de aspirar a los cielos sino de aceptar el barro. No se trata de rechazar la grasa sino de aprender a gozarla.

El cerdo nos devuelve a la verdad del hedonismo. Vivir es entregarse al placer, no como fuga ni como exceso descontrolado, sino como reconocimiento de que en cada bocado, en cada caricia y en cada risa palpita lo que somos. El cerdo, símbolo de goce y de desmesura, nos recuerda que la filosofía comienza no en las alturas sino en el fango donde gruñe la vida.