Por El Coloso de Rodas

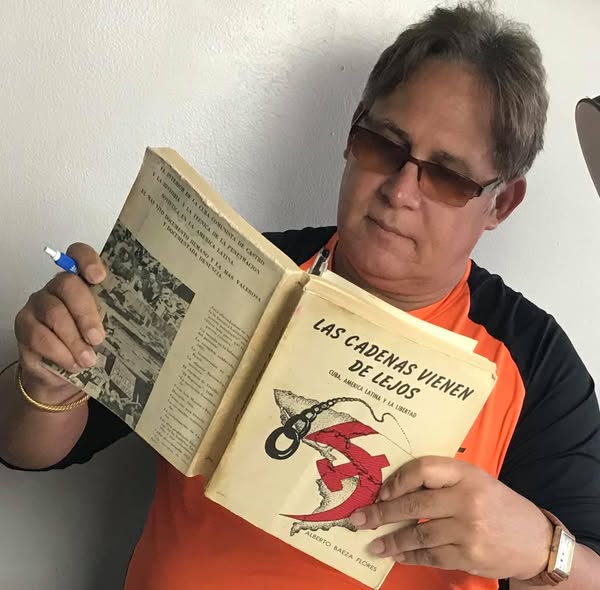

El estudio de los orígenes del castrismo ha sido abordado desde múltiples perspectivas: la historiográfica, la política, la económica, la sociológica. Sin embargo, pocas veces se ha explorado su dimensión simbólica y antropológica, aquella que se encuentra en la raíz de los comportamientos colectivos y de las pasiones políticas que hicieron posible el tránsito de la Cuba republicana hacia el Estado totalitario. La obra de Alberto Baesa, publicada en México en 1960 bajo el título de La Democracia Erótica, constituye quizá el intento más ambicioso de examinar este fenómeno desde una óptica que desborda los marcos convencionales de análisis.

Este volumen, que supera las setecientas páginas y se despliega en un formato generoso, se erige como un testimonio-ensayo de rara envergadura. No solo ofrece datos, testimonios y reflexiones políticas, sino que combina literatura, poesía y antropología política en un relato que se mueve entre el rigor documental y la intuición poética. Hasta la fecha, resulta difícil encontrar en la bibliografía del exilio cubano una empresa intelectual de semejante alcance y ambición.

Lo más notable de la tesis de Baesa es su carácter singular: sostiene que el totalitarismo no nace únicamente de una estructura de poder despótica o de una ideología importada, sino de una modalidad específica de democracia que, en lugar de contener y moderar la pulsión colectiva, la exacerba y la convierte en masa sin rostro. Esta es la llamada democracia erótica, que se distingue de la democracia thymótica. La primera se caracteriza por el predominio del deseo, de la pulsión, de la atracción sin objeto claro, de la multitud que se congrega sin razón definida. La segunda, en cambio, responde al thymos, a la dignidad, al orgullo, a la afirmación de sí, valores que, desde la Antigüedad griega, han sido considerados indispensables para la vida cívica.

La lectura que Baesa realiza de la Revolución Cubana a la luz de esta tipología de democracias encuentra resonancias en la obra de Elias Canetti, especialmente en Masa y Poder. Allí se señala cómo las masas se forman no tanto por un programa político concreto como por el simple acto de reunirse, por el deseo in abstracto de estar juntos “sans phrase”, sin necesidad de justificación. En esa pérdida del thymos radica, para Baesa, la clave de la fragilidad de la República cubana frente al avance del castrismo. El pueblo, desprovisto de orgullo cívico y de instituciones sólidas, se dejó arrastrar por la corriente erótica de la revolución, confundiendo la intensidad del deseo con la plenitud de la libertad.

El autor establece, además, un sugestivo paralelo entre la Revolución Francesa y la Revolución Cubana. Ambas, dice, se constituyen bajo el signo de una erótica colectiva. En la página 479 de su obra, plantea la pregunta crucial: ¿en qué se asemejan? La respuesta se ofrece en clave alegórica: la Revolución Francesa poseía un Fu-che, mientras que la cubana engendró un Che-fu, un “Che malévolo” que concentró en sí mismo la dimensión dionisíaca de la revuelta, pero también su potencial destructivo. La figura de Ernesto “Che” Guevara es interpretada aquí no solo como el icono revolucionario internacionalista, sino como el catalizador de la erótica de la masa, un símbolo de fascinación que anuló la posibilidad de un espacio político autónomo.

La importancia de esta lectura radica en que desplaza el debate de lo meramente económico o geopolítico hacia el terreno simbólico y antropológico. El castrismo, en este sentido, no fue únicamente la consecuencia de un vacío de poder ni el producto de una estrategia soviética en el Caribe. Fue también —y quizá sobre todo— la cristalización de un tipo de sensibilidad colectiva que se había gestado en las décadas anteriores. Baesa sugiere que la cultura política cubana, marcada por un exceso de teatralidad, por el caudillismo y por la oscilación entre la euforia y el desencanto, ofrecía un terreno fértil para el surgimiento de esta democracia erótica.

El concepto de democracia erótica permite comprender, además, cómo el totalitarismo puede presentarse bajo la máscara de lo popular y lo participativo. No se trata, en este caso, de una imposición externa o de un simple golpe de Estado, sino de una dinámica en la que los mismos sujetos se entregan al proceso que los subordina. La revolución se convierte así en un acto de seducción colectiva, en el cual los límites entre opresores y oprimidos se desdibujan, pues ambos participan del mismo deseo inarticulado. El totalitarismo, lejos de suponer un quiebre radical con la democracia, aparece aquí como su perversión interna, como su exceso.

En este punto, Baesa se distancia tanto de los relatos triunfalistas del castrismo como de las críticas meramente políticas del exilio. Su contribución consiste en ofrecer una lectura antropológica que permite pensar el totalitarismo no solo como una estructura de poder, sino como un fenómeno cultural. La “democracia erótica” es la clave de bóveda que explica cómo un pueblo pudo aceptar y, en cierto modo, desear su propia subordinación.

Más de sesenta años después de su publicación, La Democracia Erótica conserva una vigencia innegable. Su lectura invita a replantearse no solo los orígenes del castrismo, sino también los mecanismos por los cuales cualquier sociedad puede deslizarse hacia formas totalitarias a través de la fascinación de la masa, del encanto de lo erótico entendido como atracción sin objeto. En tiempos donde las democracias contemporáneas enfrentan crisis de legitimidad y donde la política se transforma en espectáculo, la obra de Baesa nos advierte de los peligros de confundir el deseo colectivo con la verdadera libertad.

En suma, La Democracia Erótica es mucho más que un documento del exilio. Es un ensayo de largo aliento que combina filosofía, literatura y antropología política en un intento por descifrar la lógica interna de la Revolución Cubana. Y al hacerlo, ofrece también una clave para pensar los dilemas actuales de la democracia: cómo preservar el orgullo cívico, el thymos, frente a la tentación de entregarse a la erótica de la multitud.