Por Apolo

La palabra microhistoria tiene hoy una genealogía establecida, una tradición crítica que reconoce sus hitos canónicos en la historiografía italiana de los años setenta, particularmente en los trabajos de Carlo Ginzburg, Giovanni Levi y Simona Cerutti. Sin embargo, esa narrativa disciplinar suele olvidar los antecedentes que precedieron a esa configuración paradigmática. Entre esos antecedentes sobresale un nombre que rara vez recibe la atención que merece. Me refiero al estudioso estadounidense George R. Stewart, quien en 1959 utilizó la palabra microhistoria como autodefinición de un procedimiento historiográfico que ya contenía, de manera embrionaria, varios de los principios que más tarde se convertirían en patrimonio conceptual de la microhistoria europea[1]. Recuperar la figura de Stewart no implica un gesto arqueológico sino la posibilidad de reconstruir una historia alternativa de las escalas historiográficas y revisar la manera en que la disciplina aprendió a comprender que los detalles mínimos pueden convertirse en ventanas privilegiadas hacia los procesos mayores.

La figura de Stewart no pertenece al canon historiográfico convencional. Su obra transita entre la novela, la toponimia, la historia cultural y la reflexión política, siempre desde una perspectiva liberal que desafió tanto los convencionalismos académicos como las imposiciones ideológicas de su época. Nacido en 1895 y fallecido en 1980, Stewart dedicó su vida profesional a la Universidad de Berkeley, donde desarrolló una carrera intelectual tan vasta como heterodoxa. No solo escribió varias novelas. También elaboró un temprano alegato ecológico titulado Not so Rich as You Think[2] en el que anticipaba debates ambientales que décadas más tarde se convertirían en corrientes centrales del pensamiento contemporáneo. Redactó igualmente un curioso volumen publicado en 1946, Man: An Autobiography[3], donde proponía una narración de la historia universal desde la perspectiva de la especie humana concebida como sujeto autobiográfico. Y tuvo además una participación destacada en la resistencia intelectual que un grupo de profesores de Berkeley opuso al juramento de lealtad anticomunista impuesto durante la era McCarthy. De aquella experiencia surgió The Year of the Oath[4], texto fundamental para la historia de las libertades académicas en los Estados Unidos.

Donde Stewart alcanzó su expresión más distintiva fue en su dedicación a la toponimia. Los libros Names on the Land[5] y American Place Names[6] constituyen una de las exploraciones más minuciosas del modo en que los nombres propios condensan sedimentos históricos, culturales y lingüísticos a lo largo de generaciones. Stewart entendía los nombres de lugares como documentos vivos. Cada uno es un rastro material de una presencia humana, una operación de apropiación simbólica, una huella de desplazamientos, conflictos, mitologías e imaginarios colectivos sedimentados en el paisaje. Esta convicción lo llevó incluso a sostener en una conferencia memorable que para interpretar un texto literario era imprescindible descifrar primero sus referencias ambientales, desde la vegetación hasta la orografía que delimita el espacio narrativo. La imaginación literaria no puede desligarse de la materialidad del mundo. El detalle topográfico no es accesorio sino constitutivo.

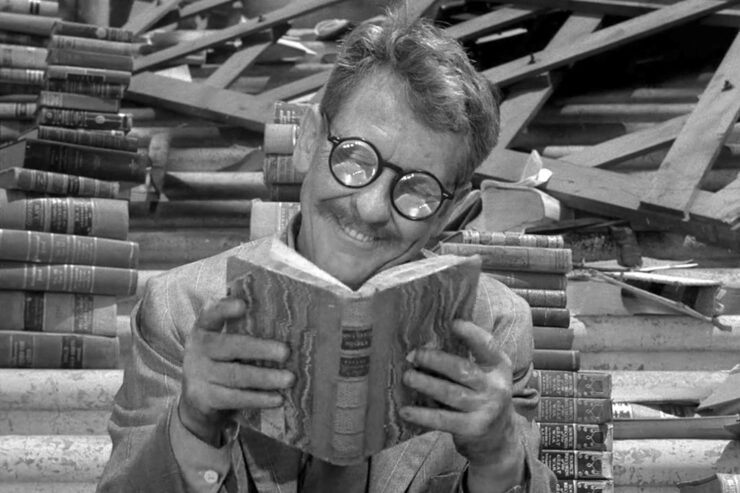

A partir de esa sensibilidad hacia lo microscópico surge el libro que nos interesa examinar. Me refiero a Pickett’s Charge. A Microhistory of the Final Attack at Gettysburg, July 3, 1863¹. Esta obra publicada en 1959 puede considerarse la primera microhistoria autodefinida como tal. En ella Stewart reconstruye con rigor casi obsesivo los pormenores de un episodio brevísimo de la Guerra Civil estadounidense. La carga final dirigida por el general confederado George Edward Pickett durante la batalla de Gettysburg. El episodio dura quince a veinte minutos. Sin embargo, Stewart lo convierte en una narración de más de trescientas páginas. La totalidad del relato se articula entre un pequeño monte de árboles y una muralla de piedras. El tiempo se fragmenta en unidades mínimas. Stewart despliega diagramas, planos y cronologías detalladísimas, con intervalos horarios precisos que registran el avance, el retroceso y la densidad del humo. El lector tiene la sensación de recorrer un cuaderno técnico militar donde el detalle físico del combate adquiere una relevancia decisiva para comprender la dinámica general del acontecimiento.

La operación intelectual de Stewart se sostiene sobre una intuición fundamental. La historia se decide en la escala mínima. Los grandes procesos no son entidades abstractas sino acumulaciones de microacontecimientos. La causalidad histórica no puede comprenderse sin atender a factores aparentemente insignificantes, como la dirección del viento, el estado físico de los soldados o la opacidad del humo. Solo cuando la lente se acerca al terreno hasta casi rozarlo se revela el entramado real que hace que un acontecimiento ocurra de un modo y no de otro.

Este modo de concebir la historia anticipa varios de los principios que la microhistoria italiana sistematizó en los años setenta. Cuando Carlo Ginzburg elaboró su conocido paradigma indiciario[7] o cuando Levi defendió la necesidad de estudiar la sociedad desde la escala reducida[8] ya Stewart había producido un experimento que mostraba cómo un acontecimiento microscópico podía iluminar tensiones macrohistóricas de manera inesperada. Stewart sostenía que si la carga de Pickett hubiera tenido éxito el desenlace de la batalla de Gettysburg habría sido distinto y que en consecuencia la Guerra Civil podría haber terminado con una victoria del Sur o con un equilibrio prolongado entre dos repúblicas rivales. A partir de esa premisa elaboró la hipótesis de que la existencia de dos Estados Unidos habría modificado la intervención en las guerras mundiales del siglo veinte, alterando así el equilibrio geopolítico global. El análisis microscópico desemboca aquí en una reflexión contrafactual que recuerda la famosa especulación de Blaise Pascal sobre la nariz de Cleopatra¹².

La microhistoria de Stewart posee una tensión particular entre densidad documental y sensibilidad literaria. Los episodios se narran con un dramatismo contenido que no busca épica sino comprensión. Stewart rehúye la anécdota fácil y orienta su investigación hacia la materialidad del acontecimiento. El campo de batalla se convierte en un laboratorio donde las decisiones humanas interactúan con condiciones ambientales que ninguna voluntad individual puede controlar del todo. La microhistoria se transforma así en una meditación sobre la contingencia y la irreversibilidad de los procesos históricos.

Si se examina con atención la manera en que Stewart construye su narrativa se percibe un compromiso ético con el detalle. Esta atención minuciosa no sustituye la visión de conjunto sino que la intensifica. La escena mínima funciona como un holograma del proceso general. El todo está inscrito en la parte. Al describir las condiciones atmosféricas, la secuencia temporal de los movimientos, la posición de los cuerpos, Stewart revela la estructura profunda que sostiene el acontecimiento.

Este procedimiento recuerda la interpretación antropológica desarrollada más tarde por Clifford Geertz en The Interpretation of Cultures[9]. La descripción densa se basa en la convicción de que un gesto aparentemente cotidiano puede iluminar la estructura simbólica que lo sostiene. De igual modo, el análisis microscópico de un episodio militar permite comprender la lógica civilizatoria que lo anima. Aunque Stewart no formuló una teoría expresa, su práctica historiográfica coincidió con esta disposición hermenéutica.

En la microhistoria europea la escala reducida ilumina la excepcionalidad de un caso que desafía las normas establecidas. El molinero friulano estudiado por Ginzburg desafía la ortodoxia inquisitorial. El exorcista piamontés analizado por Levi revela las tensiones sociales que recorren una comunidad rural. En Stewart la excepcionalidad es situacional y no individual. La carga de Pickett condensa un punto de máxima intensidad donde fuerzas históricas diversas convergen en breves minutos. La microhistoria se orienta así hacia el análisis de un punto de inflexión histórico cuyo significado excede su duración.

A pesar de estas convergencias Stewart se distancia de la microhistoria italiana en un aspecto decisivo. Los microhistoriadores europeos desmontan la narrativa unificada de la nación y enfatizan la pluralidad de voces. Stewart conserva todavía la convicción de que la historia estadounidense puede comprenderse como un hilo continuo que encuentra en Gettysburg su momento culminante. La microhistoria aparece entonces como un medio para reforzar la historia nacional y no para problematizarla. Este límite permite situar con precisión su aporte dentro del campo historiográfico[10].

La fuerza intelectual de Stewart procede de su disposición para entender la historia como una trama de condiciones materiales. La dirección del viento, la humedad del ambiente, la orografía, la densidad del humo, la fatiga de los cuerpos y la resonancia acústica de los disparos. Cada uno de estos factores produce una alteración en el curso del acontecimiento. La microhistoria se convierte así en una forma de historia ambiental a escala mínima. Este enfoque anticipa perspectivas contemporáneas que han situado la materialidad en el centro del análisis histórico, desde los estudios del paisaje hasta la fenomenología del cuerpo.

El análisis micrológico plantea riesgos epistemológicos. La microhistoria puede deslizarse hacia un exceso descriptivo que confunda minuciosidad con profundidad. En algunos pasajes de Pickett’s Charge la precisión topográfica exige del lector un esfuerzo considerable. Sin embargo, estos momentos revelan la tensión inherente a toda investigación que trabaja en la escala mínima. El historiador debe decidir qué detalles son significativos. Esa decisión nunca es neutral y responde a presuposiciones culturales que condicionan la interpretación.

La figura de Stewart adquiere relevancia en el contexto historiográfico contemporáneo caracterizado por la hegemonía de los enfoques globales, las series de larga duración y los modelos cuantitativos. El riesgo de esas perspectivas radica en diluir la experiencia individual en patrones estadísticos. Frente al imperio de lo macro la obra de Stewart propone un retorno a la escala donde la historia se vuelve tangible. Su microhistoria demuestra que un acontecimiento pequeño puede poseer más densidad de sentido que largas series de datos.

Releer Pickett’s Charge en el presente permite comprender la relación entre contingencia y destino histórico. Cada instante contiene potencialidades múltiples. Cuando Stewart se pregunta qué habría ocurrido si la carga confederada hubiese triunfado no busca construir ficción sino devolver al pasado su condición abierta. La historia no avanza como una línea continua sino como una secuencia de bifurcaciones. La microhistoria permite restituir esa incertidumbre eliminada por las narraciones retrospectivas.

La obra de Stewart contiene además una reflexión implícita sobre la temporalidad narrativa. Al expandir un episodio de veinte minutos en una narración extensa muestra que el tiempo histórico no coincide con el tiempo medible. Cada minuto contiene ritmos múltiples. Esta sensibilidad se relaciona con la idea de Walter Benjamin sobre la densidad y heterogeneidad del tiempo histórico[11]. La microhistoria revela la pluralidad temporal inscrita en cada acontecimiento[12].

El examen de Stewart permite reconsiderar el lugar de la microhistoria en el horizonte historiográfico. No es una rama menor de la disciplina sino un modo de interrogación que exige precisión, interpretación y sensibilidad ante la textura del mundo. Cuando se piensa en el valor actual de la microhistoria emerge la idea de que esta rescata la singularidad de los acontecimientos en un tiempo saturado de narrativas totalizantes. Stewart anticipó esta sensibilidad y la convirtió en método. Sus páginas sobre Gettysburg demuestran que el destino de una nación puede condensarse en unos pocos minutos vividos con intensidad absoluta y que esos minutos contienen más historia que muchos tratados. La microhistoria enseña que en lo mínimo se acumula lo máximo y que lo grande se revela cuando la mirada se fija en la textura de lo insignificante.

[1] George R. Stewart, Pickett’s Charge. A Microhistory of the Final Attack at Gettysburg, July 3, 1863, Boston, Houghton Mifflin, 1959.

[2] George R. Stewart, Not so Rich as You Think, New York, Scribner, 1968. Aunque no es un texto historiográfico, su insistencia en factores ambientales como elementos constitutivos de la vida humana anticipa la noción de que el entorno físico influye en la agencia histórica. Relevante porque explica la tendencia de Stewart a otorgar importancia al clima, la vegetación y la geografía incluso en un estudio militar. Su lectura complementa y enriquece la comprensión de su aproximación materialista al detalle.

[3] George R. Stewart, Man: An Autobiography, New York, Doubleday, 1946. Aunque inusual, ilumina su capacidad para reducir escalas y dramatizar procesos amplísimos en forma de experiencias singulares. Funciona como antecedente teórico de su interés por la micro-perspectiva en la historia, pero aplicado ahora a la historia universal. Demuestra una intuición literaria que más tarde se combinará con análisis factual en Pickett’s Charge.

[4] George R. Stewart y otros, The Year of the Oath, Garden City, Doubleday, 1950 Este compromiso ético se traslada a su obra histórica, donde la minuciosidad no es solo técnica sino también política: examinar con detalle significa resistir narrativas simplificadoras. Ilumina la dimensión cívica de su microhistoria.

[5] George R. Stewart, Names on the Land, New York, Random House, 1945 y 1967. Desde la perspectiva del ensayo, este libro explica su tendencia a considerar cada nombre, cada lugar y cada referencia geográfica como datos significativos que revelan tensiones históricas. Sirve para argumentar que Stewart no llega a la microhistoria desde la historia política sino desde la microsemántica del territorio.

[6] George R. Stewart, American Place Names, New York, Oxford University Press, 1970.

[7] Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, Barcelona, Muchnik, 1976. La comparación es crucial para explicar por qué Stewart es un precursor pero no un miembro formal de la escuela microhistórica. Además, Ginzburg formula explícitamente el paradigma indiciario, cuya ausencia teórica en Stewart sirve como punto de análisis.

[8] Giovanni Levi, L’eredità immateriale, Torino, Einaudi, 1985. Su comparación con Stewart permite mostrar que este último no pretende explicar sistemas sociales completos sino reconstruir la lógica del acontecimiento. Levi ayuda también a resaltar que la microhistoria italiana se orienta hacia las anomalías dentro de una comunidad, mientras que Stewart trabaja sobre un punto de condensación histórica nacional.

[9] Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973. Su pertinencia para el ensayo reside en mostrar que la microhistoria comparte con la antropología la necesidad de una escala mínima para captar significados culturales. Ayuda a fundamentar la idea de que Stewart practica una forma temprana de “descripción densa” aplicada al entorno militar. Además, Geertz permite articular la idea de que el análisis micro exige recuperar la dimensión simbólica de los detalles.

[10] Simona Cerutti, Giustizia sommaria, Milano, Feltrinelli, 2003. Ella desplaza la microhistoria hacia los procedimientos institucionales y hacia la reconstrucción de la vida jurídica y social a través del archivo. Su presencia en el aparato crítico del ensayo permite situar el argumento en la historiografía más reciente, mostrando cómo la microhistoria ha evolucionado desde Stewart. Además, Cerutti enfatiza la importancia de no separar nunca el detalle documental del contexto social que lo activa, algo que Stewart practica intuitivamente.

[11] Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, en Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1974. Benjamin ofrece la conceptualización más sofisticada del tiempo histórico como campo de tensiones y discontinuidades. Su idea del instante cargado de tiempo mesiánico y de la ruptura de la continuidad temporal permite interpretar la microhistoria de Stewart como un análisis de ese “relámpago” en que el tiempo se condensa. La referencia benjaminiana es fundamental para argumentar que la microhistoria no es solo método sino también filosofía del tiempo. Stewart, sin saberlo, trabaja bajo una intuición benjaminiana: el acontecimiento minúsculo ilumina la totalidad.

[12] Blaise Pascal, Pensées, París, Gallimard, 1977.